私は低周波治療器による治療を

1 全身反応を期待する治療(M5、M6)

2 局所反応を期待する治療に分けて考えている。

1の全身反応を期待する治療は、閾値下刺激を与えて自律神経機能の変動し易さを高めることにより、姿勢という身体の仕組みを活用し、生体反応に方向性を与えることができ、気管支喘息の発作に対して明確な対応が可能になった。

電極に鍼を用いるわけであるが、昭和40年代、50年代の頃は10番鍼を用いていた。近年は寸3の3番を用いていた。できるだけマイナスイメージを小さくという配慮から考えると1番までは細く出来る。著書には3番と書いているが、最近は寸3の2番、1番を用いるようにしている。そして、陰極には(主たる治療穴:合谷)2番を、陽極には(孔最)1番を用いる。陰極は刺激効果が大きいので主たる治療穴に、陽極は刺激効果がやや小さいので、鍼をちょっと細くして刺激効果を高めバランスを取ろうかということである。

最近、両手をどのように使っても、背中を全部流すことが出来なくなりました。

風呂に入りながら、子どもの頃、父が風呂に入り身体を流す時に、「背中」というのです。

私はすぐにお風呂場に行って父の背中を流すのです。

そんなことが小学生から高校を卒業し、家を出るまで続いたのでしょか。

懐かしく思い出されます。

私がお風呂で「背中」といっても来てくれる人がいません。

少子化しそんな人手がいないのです。

しかし、息子に背中を流してもらうなど幸せなことだと思います。

私が大学生であった昭和40年頃は、東京にも銭湯が沢山ありました。

お風呂で顔見知りに出会うと背中を流しましょうかといい、流します。

じゃあ交代しようといって、流してくれます。

銭湯はほとんど無くなり、そんな文化はなくなってしまいました。

人と人との繋がりの場がなくなっています。

背中を孫の手のように流すことが出来るグッツをいくつか揃え背中を流しながら、人にやってもらうことの喜びと、歯磨きのように自分で出来ることの喜びがあるなあと思いました。

いずれも貴重です。

背中を流してもらう喜びを知っている人はどんどんいなくなるのではないでしょうか。

また、人に歯を磨いてもらうことを思うと、どう考えても気持ちよくやってもらえそうにはないと思います。

口腔内の管理については、自立して出来るようにしたいものです。

これはいいことです。9月17日のNHK「ためしてガッテン」で取り上げていました。

信州大学の能勢教授グループが長年の研究で効果を検証しておられます。

テレビでは、3分歩くだけを強調していたところが気になりましたが、

要点は

1 ゆっくり歩きを3分間、そして速歩(ちょっときつい程度これが大切)3分間。

これを5回繰り返す。合計30分になります。週に4回。

2 運動後に牛乳を200cc〜400cc程度を飲む。

この二つの組み合わせです。

1の運動は、週に2時間を条件とし、何回かに分けてやっても良いということです。

インターネットで見ると結構有名なようです。

私が知らなかっただけかも知れません。

全身的な効果が期待出来るところに興味を持ちました。

私たちが今年の日本温泉気候物理医学会で発表した「身体の治す力を高める仕組みを動かすカギが脚にある」の考え方に通じると感じました。

進化の過程で捕食者から逃げる機能を高めるために脚にそのカギが発達したというものです。

追伸:9月18日、19日と実践してみました。

最初は、2セット、12分ぐらいから始めるともありますが、5セット、30分で行いました。

3分間の速歩というのは、以外に長いです。

一生懸命に速歩と思っていないとついゆっくりになりがちです。

そのことさえ気をつければ大丈夫です。

小学生の頃学校から帰り、ただいまといった時に母の声が聞こえないとオーム返しのように「かーちゃんはどこ」といっていたことを霧の中のようなどこかで、しかし明確に記憶している。

常に繋がっている存在としての母である。

そのような気持ちがいつどのように変わっていくのかは定かではない。

母から知識として何かを教えられたという記憶はほとんど無い。

しかし、しゃんと背筋を伸ばしている姿が何かを伝えていたのであろうか。

常にそこに居てくれるということへの安心感であろうか。

母への思いは子どもの頃の思いが偶像化し、突然、老化し始める母に出会う。

老化してゆく母を受け入れにくい。

できれば目の前にしたくない。

という思いが強く残る。

老いるということを理解しながらも、母のこと自分のこととなると自然の摂理とは別のところに期待がある。

自然の摂理を分かっていても、なかなか身近なこととしては受け入れにくい。皆そんな思いで生きているのかと思う。

9,10,11月は予定がいっぱいである。前を向き、回想になどひたっている時間は無い。

しかし秋はもの思う季節である。

5週間あまり8歳、5歳の孫とお付き合いした7,8月でした。この年の子どもには休息という時間は無いようです。

私には、筑波山にいってきたら、翌日は休養日とありたいところですが、プールと続くわけです。傍ら仕事もしながら日程を調整してという5週間でした。

いささか疲労感が残り、頭の回転が鈍くなっているように思います。

急ぎ修復し、普段の状態に復帰しなければなりません。

しかしこの疲労感は、孫台風によるためだけではないのです。身近な人が、5月に癌に倒れ、命の危機を脱して6月中旬に退院し自宅闘病になりました。

49歳なので何とか助けたいという気持ちで片道2時間の距離を往診し鍼治療を始めました。

12回治療しました。

7月8月と状態が良くなり食欲もあり8月3日には息子の少年野球大会の試合を応援に行けるところまでになっていました。

8月23日(土)に13回目の治療予定でした。

当日は、私は神戸にいました。

懇親会の席に電話があり入院したということでした。

25日の月曜日に主治医にお会いして状況をうかがいました。極めて厳しい状態で1週間ではないでしょうか。

とのことでした。

そして翌日の夕刻になくなりました。

7,8月と良い状態で過ごせたのに突然の死でした。

とても残念でした。

心機一転し9月を迎えたいと思います。

8月17日(日)21:00時、NHKスペシャル。

作曲家、吉田 正先生を特集していました。

「いつでも夢を」等、数多くの名曲で日本の国民を励まし続けておられた方です。

その吉田先生が、陸軍歩兵として従軍され、終戦時にシベリアに抑留され3年間の抑留生活を過ごされたそうです。

シベリアの過酷な自然環境の中での重労働で、50数万人が抑留された中で10%もの人達が亡くなられたとのことです。

そんな中で吉田は、歌を作り続け抑留者を励まし続けたのだそうです。

その歌が、帰還者が覚えて帰り、最近レコード会社に投稿し抑留中の吉田の活動が明らかになってきたことが今回のNHKスペシャルとなったとのことです。

生命の危険にさらされながら、歌を作り皆を励まし、帰国の希望を与え続けた吉田という人の魂の強靱さに驚嘆しました。

感動しました。

人間の力はすばらしいものがあります。

神に感謝です。

8月14日に76歳の誕生日を迎えました。

8歳と5歳の男の兄弟の孫二人と筑波山登山をしました。

つつじヶ丘というロープウエイの駅までは車で行けます。

海抜400mです。ここから女体山の山頂877mを目指します。標準80分のコースです。

8歳の孫は先日白神山地に同行し、二ツ森山1,086mに登り、体力の程は明らかです。

5歳の年長組は、初めての山登りです。

477m登るわけです。

かなり大変でした。筑波山は急峻なので登りの一歩一歩落差が大きく、5歳には後ろから尻押しが必要なところが随所にあります。岩につかまって登りますので、手袋は必需品です。

昆虫好きの二人は一生懸命に歩きながらもクワガタの雌を見つけたり、カミキリムシを捕まえたり虫かごが賑やかになりました。

登る足場の選び方、つかまり方など声をかけながら、標準+30分ほどで頂上にたどり着きました。山頂の写真です。

5歳は父親にはしょっちゅう抱っこ抱っこを連発するのですが、疲れたを連発しながらも、帰りはロープウエイに乗るんだよねと念仏のごとく呟きがんばり通しました。

筑波山は登りよりも下りが難しい山です。でも来年は5歳も挑戦できそうです。

誕生日を孫と登山して過ごせた幸せを沢山の汗をかいて楽しみました。

70代の後半という人生を如何に充実したものにできるかの方策を巡らしながらつつじヶ丘にある筑波山京成ホテルの温泉につかりました。

2013年の平均寿命が発表になりました。

男子:80.21歳 初めて80歳代 世界四位

女子:86.61歳 2年連続世界一

1947年 70歳を超えたのは

男子:50.06歳 男子:1971年 2013年に80歳

女子:53.96歳 女子:1960年 1984年に80歳

65歳以上の人口

1985年 1割超

1990年 12%

2013年 25%

健康寿命とは、健康で日常的に「介護を必要としない」で、「自立した生活ができる」生存期間のことです。

2011年の平均寿命

男性:79.44歳 およそ80歳

女性:85.90歳 およそ86歳

2010年の健康寿命

男性:70.42歳

女性:73.62歳

この年の70歳男性の 平均余命 14.93歳 要介護期間 15年

74歳女性の 平均余命 15.97歳 要介護期間 16年

白神山地の世界自然遺産を訪ねて感じました。

世界遺産のあり方です。

世界遺産は、後世に伝えることが第一の使命ではないと思います。

第一の使命はそれほど貴重なものであれば、今生きている人達に体験し感動してもらえることが最も大切にするべきことであると考えます。

しかしその目的を無制限に解放すると現状の維持が難しく遺産が破壊されるとしたら、破壊されない限度をもうけ後世に伝える役目を維持できなければなりません。

すばらしい財産は、人びとがそれを受け止めすばらしい財産と感じてこそ財産です。

しっかり閉まって誰にも見せない、誰にも体験されないとしたらすばらしい財産の意味が無いと思います。

世界自然遺産をどのようにしたら最高に楽しんでもらえるかの条件整備が必要なのです。

その上に破壊せずに後世に伝えるかの条件を整備するという手順かと思います。

世界自然遺産、白神山地、ブナの自然林を訪ねてそんなことを考えました。

先日の3連休に友人達に誘ってもらい世界遺産、白神山地を訪ねてきました。

写真1,2はブナ林です。

木々が白いでしょ。

私は白樺かしらと思いました。

白い林、山なのです。

白神さんの名は、ここからきているのかと納得しました。

白神山地の中の山の一つです。

車で行ける駐車場から登山道が始まります。

ひとり用の道幅です。

頂上まで1時間の行程です。

三分の二程上ったところでカメラのために片手を貸してあげられないと思いカメラをリックにしまいました。

登ることに本気にならざるを得ない状況だったという次第です。

大変でした。

登山途中のブナの自然林はすばらしく神の霊気を感じました。

登山道の途中途中に休める広さをもうけブナの自然林と対話できる場がほしいと思いました。

水の色がブルー、濃いグリーンです。

すばらしく透明度の高い水です。

山の緑の深さと水の透明度がこの「12湖」の池達の不思議な水の色を創っている物と思います。

自然の霊気を沢山受けてきました。

昨年の夏休みの終わりに、孫達が飼っていたカブトムシの箱を整理していると卵を産んでいたことが分かりました。

15個ありました。

この卵を私に託してロンドンに帰りました。

9月の土替えの時に、12匹の大きな幼虫になっていました。

私は1年間、大事に世話し、今年の7月12日に最初の雄、雌一匹ずつが成虫になり土の中から出てきました。

大きな立派なカブトムシです。

孫に電話をすると大喜びです。

「もうすぐ帰るからまだ出てこないように良く言い聞かせて」とのことです。

14日の昼に帰国しました。雄6匹、雌5匹の大きなカブトムシ11匹に出迎えられ、二人の孫は大喜びです。

歩いて5分ほどのところにクワガタ、カブトムシなどがいる場所があります。

孫達は良く承知しています。

一段落すると、早速いってみようと出かけました。

見つかりませんでした。

翌日、メロンの皮をえさにおき、夜8時過ぎに出かけました。

クワガタ2匹とカブトムシ1匹を捕まえました。

自然の中で捕まえる喜びはまた格別です。

夏休み、興奮生活の始まりです。

鍼治療をすれば多くの症状は改善します。

しかし、また起こります。

治療を始めて何回かすると症状が出ても翌日には改善します。

と患者さんが言われます。症状が出ても翌日には改善するというこのことが大切です。

ストレスのない生活などできません。

ストレスにより症状が出ても改善できる身体の力をつくることです。

鍼で治そうではなく、身体の力を主体とする、身体の力により症状を改善しようとする治療の本質はそこにあります。

身体の力で改善できるようになれば、それで治療は必要ないわけです。

しかし、老化しつつある身体にはメンテナンスをすることで良い状態を維持できます。

患者の状態によりますが、私は3週に1回程度の治療が良いかなと考えています。

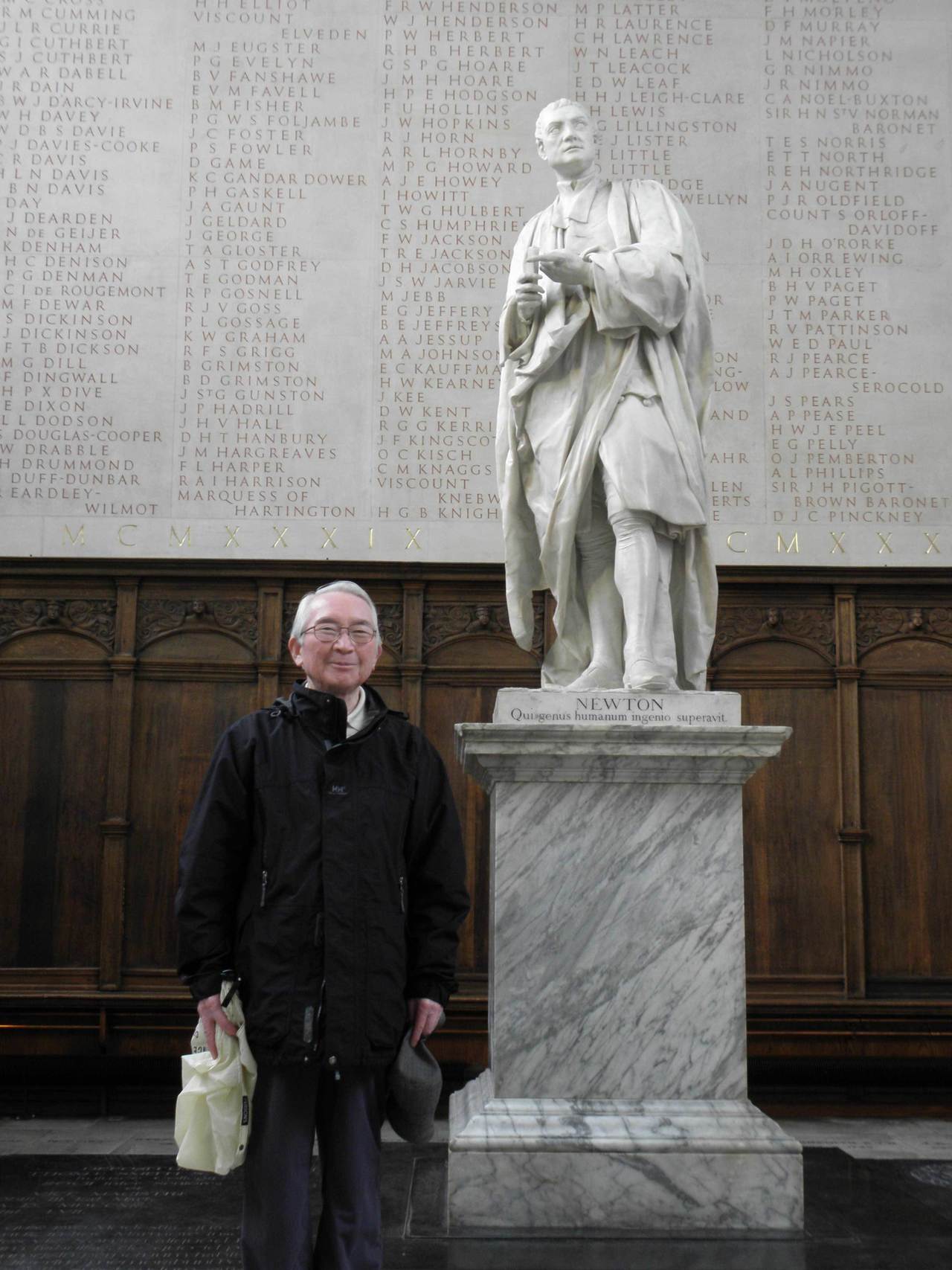

娘家族とロンドンの郊外のCAMBRIDGE(ケンブリッジ)の街へ、2泊3日の小旅行をしました。

ケンブリッジは、物語に出てくるような大学の街です。

30いくつものおCollegeがあり、その全体をCambridge Universityといいます。

その中にTrinity Collegeという大学があります。

ニュートンが学び教員として指導した大学です。

30人近いノーベル賞学者が輩出しています。

Great Courtと言う大きな中庭があります。

立派な礼拝堂にニュートンを筆頭に、有名学者の立像があります。

ニュートンの立像と一緒に写真を撮ってきました。

ニュートンも歩いた石畳かと感慨にふけりました。

伝説のニュートンのリンゴの木は、ニュートンの生家にあるのだそうです。1954年に接ぎ木をして植えた木が校門の所にありました。

5月の後半、2週間ほどロンドンに娘家族を訪ねました。

ロンドンは初めてのところです。

地図で見るとイギリスは日本よりも小さい国のように思います。

しかしとっても広い感じがします。

飛行機から見ても緑の牧場が延々と広がっています。

広々とした公園などに樹齢が500年は下らないと思えるような巨木が沢山あります。

巨木が多いというのがロンドンの大きな特徴のように思います。

古いものを大切にする文化の象徴的存在です。

写真1

写真1は、娘達の家の近くのリッチモンド公園の1本です。

何百年も木を切らずに大切に育てる伝統の重みを感じます。

写真2

写真2は、テムズ川沿いにある「ハンプトン・コート・パレス」のバラガーデンです。

圧倒的なボリュームを感じました。

2014年6月6日(金)朝日新聞朝刊の記事である。

「公的な医療保険が使える診療と、使えない自由診療を組み合わせる「混合診療」について、政府は、患者の希望があれば認める新たな仕組みを作る方針を固めた。

一定の基準を満たせば全国の病院や診療所で実施できるようにする。

今月下旬にまとめる成長戦略に盛り込み、来年の法改正を目指す。

早ければ2016年度から実施する。

いまは、保険診療に自由診療を組み合わせると、本来なら保険を使える部分も含めて全額自己負担になる。先進的な医療などに限って例外的に公的保険が使えるようにしてきた。

混合診療拡大をめぐっては、政府の規制改革会議が、医師と患者の合意を条件に大幅に広げる「選択療養」を提案。安全性や効果の確認を慎重にするべきだとする厚生労働省と、調整を進めてきた。

新たな仕組みでは、個々の患者の要望に応じて混合診療をできるようにする。病気の種類や治療法に制限は設けない。

相談を受けた医師は、実施計画を国の専門家会議に提出。

会議は、安全性や効果を審査、新薬や医療機器については原則6週間以内に是非を判断する。

いまは審査に3~6ヶ月かかる。

実施できる医療機関は、実績のある中核的な15病院(東大病院など)と、その協力病院。

ただそれ以外の医療機関も申請でき、専門家が原則2週間ほどで、混合診療ができる環境が整っているか審査。

一定の基準を満たせば、地方の診療所でも混合診療が可能になる。」

医療機関で公的に鍼灸治療が自由診療として実施できる道が開ける可能性が見えてきたのではないか。

大きな転換点になる可能性がある。

医療機関での鍼灸治療の実績が増えれば国民の認識が高くなることが期待できる。

しかし、ここで大きな問題は。

鍼灸治療の受療調査の結果では、治療を受けた方達のうち3人に一人は、もう受けないと行っているのである。

現在開業している人たちの実力である。

理由は効かない、痛いである。

この実力では、病院で通用するのでしょうか。

実力アップしないと、せっかくのチャンスに恵まれてもそれを生かすことができないという恐れが高い。

鍼灸師の臨床力アップが求められる時が来る。

今日、6月5日のよる8時からNHK総合の「銀二貫」の放送の最終回でした。

津川雅彦さんの重厚な演技はすばらしいものでした。

あの年季の入った年齢もさすがです。

しみじみと人生の機微を感じさせてくれました。

俳優さん、たいしたものです、

もし見逃しておられた方は、ぜひオンデマンドで見られたらいいですね。心穏やかに長生きできそうです。

GWが終わった。高速道路などで交通渋滞は恒例となっている。

朝日新聞5月6日の「天声人語」蘭の記事の一部である。

2本の高速道路が合流する場合、どうすればすんなりと車線変更ができるかを探る実験が行われたという。「渋滞学」の生みの親といわれる東京大学西成活裕教授が説明役をされたという。

車の代わりに人間が二つの道を歩く。

合流するまで互いが見えない状況ですぐに車線変更しようとすると、ぶつかりそうになったり、詰まったりする。

危ない。

そこで合流地点から一定の距離を車線変更禁止とする。

するとその間、互いを見合い、譲り合いながら車線を変えられるようになる。

我先に走るよりは、周りとコミュニケーションを取りながら運転する方が、結果的に速くなる。

車間距離を十分に取ることなどとともに、道路の流れを良くするための知恵である。

この実験は「利他的精神実験」と銘打たれている。

高齢になるにつれて筋肉の量が減り筋力が衰えた状態を「サルコペニア」と呼び、この状態になると転倒や骨折のリスクが高まる。

老いれば当然を受け止められてきた。

新しい考えでは、積極的に予防しようという考え方が広がりつつある。

元気さを長く保つために、食事や運動で防ぐことが重要としている。

2014年5月6日朝日新聞朝刊24頁、医療の記事である。

昨年11月に、欧州の基準を参考に日本、韓国、中国、タイなど七つの国と地域の研究者達が、アジア人の体格に合わせた基準をまとめた。

サルコペニアの診断と予防

診断基準

・ 歩く速さ:秒速0.8m以下。

これに加えて筋肉量(DXA法)男性7.0kg/㎡未満。女性5.4kg/㎡未満。

簡易テスト 飯島勝矢 東京大准教授による。

・ ふくらはぎの最も太い部分を両手の親指と人差し指で囲む。

ちょうど囲める。 ほぼ良い。

囲めない 筋量が多い。

隙間ができる 筋量低下。:サルコペニアになっている可能性が高い。

筋量は45歳を過ぎると、1年に約1%ずつ筋肉の量が減っていくとされる。75歳を超えると減る割合はより大きくなる。

サルコペニアは、病名として確立しておらず、国内で検査や診断を受けられる施設はほとんどない。

DXA法は、X線を使った測定法であるが、測る機械を備える医療機関も少ないという。

食事の仕方、運動の仕方等々、身体に良いという色々なことが沢山いわれています。

「アンチエイジング・バトル最終決着」坪田一男著、朝日新書です。

種々の健康法、30項目について相対立する主張を書き出し、評価して、著者のまとめをしてくれています。

大変便利な本です。

私たちの身体には、1日に2.5リットルルほどの水が出入りします。

1.5リットルほどは食事で入ります。

したがって残りの1リットルほどは、水として飲まなければならないといわれています。

しかし本書の中で、この1リットルの水には、お茶やコーヒーは含まれないといいます。

なぜでしょう。

お茶やコーヒーなどにはカフェインがあります。

カフェインには利尿作用があり飲んだ量よりも沢山排尿してしまうということだと思います。

ビール500cc飲んでも、それ以上に排尿し喉が渇くということです。

なるほど納得です。

12月14日の土曜の一言に以下の文章を書きました。赤字は今回のものです。

「鍼の治療効果」

鍼の基礎的反応(刺鍼によって起きる反応)

これは自然鍼灸学のメカニズム2,3による効果です。:M2、M3。

1 解けにくい筋の過緊張を解き、血液循環を良くする。

刺鍼局所の反応

2 全身反応として

ストレスによる交感神経機能過緊張

副交感神経機能抑制

を改善する。

鍼の臨床的反応(刺鍼による反応と身体の仕組みが関わり誘起する反応)

3 身体の治す力を高める

これはメカニズム4です。:M4。

副交感神経機能を高める。

交感神経機能を高める。

身体の仕組みを活用して

自律神経の調節力を高める。

4 閾値下刺激を活用して

これはメカニズム5,6です。:M5、M6。

自律神経機能の動きやすさを作る。

身体の仕組みを活用して

身体に必要な反応を誘起する。

3,4を駆使できる治療を行うことが生活習慣病予防を可能にする鍼治療の道です。

更新したトップページは、M4は、副交感神経機能が主体となって副交感神経機能が高まり、交感神経機能の高まりを誘起して両自律神経機能が高まり、身体の治す力・調節する力が高まって身体の不調を改善する身体の仕組みです。今回、そのM4に、新しく交感神経機能が主体となって両自律神経機能の高まる「身体の治す力・調節する力」を高める身体の仕組みが発見されたというものです。

交感神経、副交感神経それぞれが主体となる身体の仕組みが発見されました。

「身体の治す力・調節する力」に関する身体の仕組みとしては、基本的な部分がそろったと考えられます。

新着記事一覧

(05/27)「社会的孤独」

(05/05)[ 「2021年」聖徳太子、没後1,400年

(02/29)土曜の一言を復活させなければならない責任を感じました

(02/12)「”上を向いて歩こう”全米NO.1の衝撃」

(03/14)美味しいご飯の炊き方

QRコード